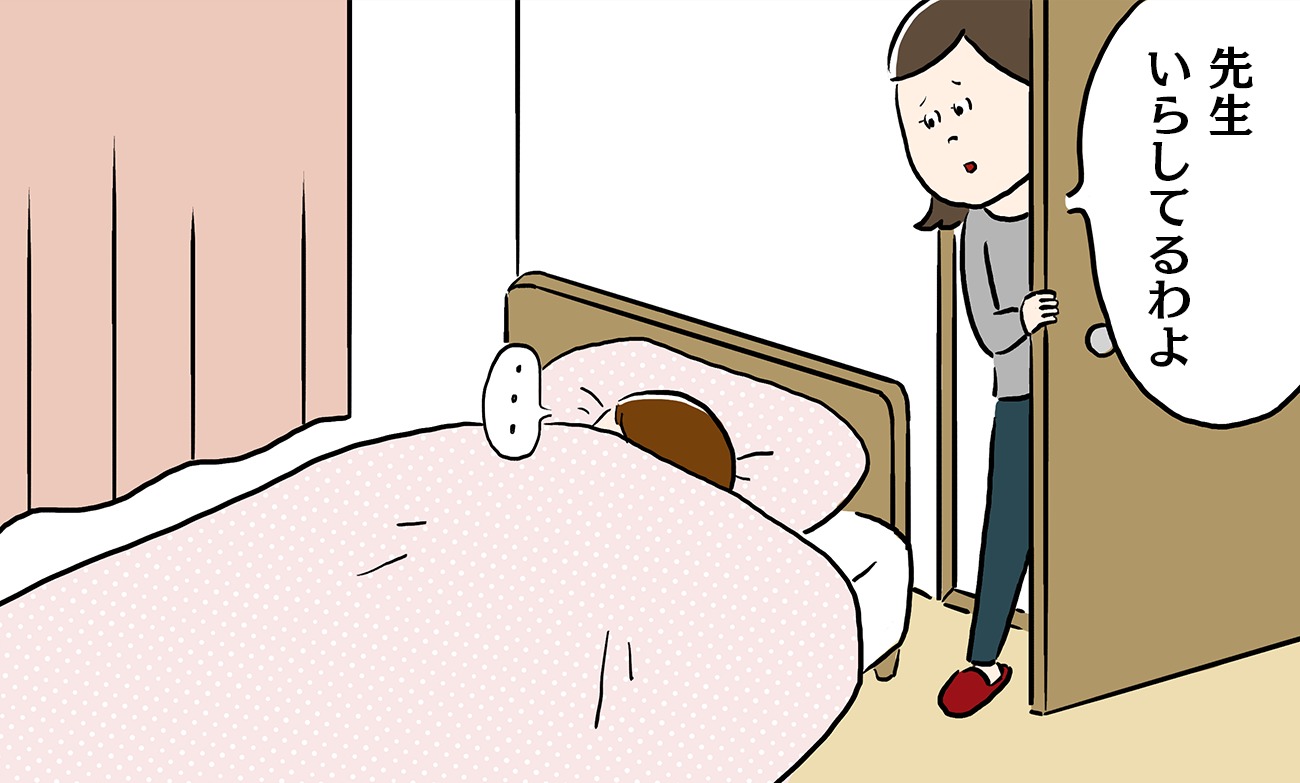

小学校6年の子どもが学校を休むようになりました。担任の先生が家庭訪問をしてくれても、子どもは会いたがりません。卒業や中学入学を控え、私自身も落ち着かず、この先のことを考えると不安になります……。

A. 共感し、安心・安全な場をつくる

中学校への入学がせまるなか、親としてどうしたらいいか、焦ったり迷ったりするのは当然だと思います。先生の訪問も、今は刺激になってしまっているのでしょう。

こちらが「対処に困る」と思うことを、子ども自身はどう感じているのでしょうか。不登校を経験したことのある方が当時を振り返って、「罪悪感でいっぱいだった」と話しているのを聞いたことがあります。言動と気持ちの統率がとれず、葛藤している状態だった、と。

子どもは大人よりも語彙力が限られている分、適切な言葉での説明ができません。一方、親のほうも、学校や世間への体面と、子どもを理解したい思いとのはざまで揺れ動き、行き詰まってしまいます。

このような状態が続くと、口論になってしまったりします。しかし子どもは、親に心配をかけたくなくて必死なのです。

学校に行かないことには、必ず何らかの理由がある。その理由は一人ひとり、違います。親としてはこの事実をふまえながらも、一貫して共感する姿勢を示すこと、そして自分や相手(子どもや学校)を責めるのではなく、子どもにとって、安心・安全な場をつくるという考え方に方向転換していくことが大切です。

幸い、今は学校の内外にさまざまなサポートのしくみが増えています。養護教諭やスクールカウンセラー(SC)はもちろんのこと、最近では、生活(福祉)面での相談を受けてくれるスクールソーシャルワーカー(SSW)が教育委員会等に配置されるようになってきました。

SSWを通じて、適応指導教室・フリースクールと呼ばれる子どもの居場所や、子ども食堂や学習支援を行っている社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等の民間団体につながり、活動の場を確保できたといった例もあります。

ボランティア等が家庭訪問し、遊びや学習をする「アウトリーチ」なども行われるようになってきました。進路についても、通信制や単位・定時制の高校、就労や自立を見据えてハローワーク等と連携している関係機関などがあります。

そしてなにより、親自身が日常的に頼れる場があるといいですね。各地にある親の会やインターネット(SNS)の仲間、シングルマザーの会などが、きっと大きな力になることでしょう。

(土屋佳子 日本社会事業大学客員准教授)

インフォメーション

●不登校新聞

毎月835円(月2回発行)で不登校、いじめ、ひきこもりに関するニュースや学校外の居場所情報、相談先となる親の会情報を掲載している。WEB版では過去の記事も閲覧可能。

webサイトはhttp://www.futoko.org/

●すらら

お家にあるパソコンやタブレットで学習でき、先取りや遡っての学習が可能な無学年方式。 不登校支援にも力を入れており、学習履歴が学校の出席扱いになった事例も。小1〜高3。月額7,480円〜(3教科・4カ月継続コースの場合)

webサイトはhttps://surala.jp/

回答者プロフィール

土屋 佳子 社会福祉士

日本社会事業大学客員准教授・同大学専門職大学院非常勤講師、早稲田大学非常勤講師等。東京都都立高校自立支援チーム統括スーパーバイザー(SV)、福島県等スクールソーシャルワーカー(SSW)・SV、東京都生涯学習審議会委員等。東京都清瀬市教育委員。社会福祉士。

![イーヨ 子そだてシングルの応援サイト[IIYO]](/img/logo_base.svg)